Alle Menschen in der Schweiz können vom Geheimdienst mit der sogenannten Kabelaufklärung ohne Anlass und Verdacht überwacht werden. Die Digitale Gesellschaft beschreitet gegen diese Form der Massenüberwachung den Rechtsweg. Bei der Kabelaufklärung wird die Kommunikation zwischen der Schweiz und anderen Ländern nach geheimen Stichworten durchsucht. Im laufenden Verfahren am Bundesverwaltungsgericht verharmlost der Geheimdienst allerdings seine Massenüberwachung und versucht, seine entsprechende Praxis geheim zuhalten. Dennoch konnte die Digitale Gesellschaft in ihrer Stellungnahme vom 26. Juni 2024 nachweisen, dass auch rein inländische Glasfasern vom Geheimdienst überwacht werden.

Die sogenannte Kabelaufklärung ist ein wesentlicher Teil der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung durch den Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Mit der Kabelaufklärung kann die Kommunikation zwischen der Schweiz und dem Rest der Welt umfassend erfasst und überwacht werden. Die Kabelaufklärung wurde 2017 mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG) in der Schweiz legalisiert. Im Abstimmungskampf zum Gesetz wurde die Öffentlichkeit massiv getäuscht, wie die «Republik» kürzlich in ihrer Recherche «Der Bund überwacht uns alle» aufzeigte.

Die Digitale Gesellschaft führt Beschwerde gegen diese anlasslose und verdachtsunabhängige Massenüberwachung durch den Geheimdienst. 2019 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführer:innen zunächst das Recht auf Beschwerde verweigert. Mit Urteil vom 1. Dezember 2020 zwang das Bundesgericht das Bundesverwaltungsgericht, sich mit der Beschwerde zu befassen. Seit über drei Jahren prüft nun das Bundesverwaltungsgericht, ob das «System» der Kabelaufklärung die Grundrechte der Betroffenen verletzt und – um einen wirksamen Grundrechtsschutz sicherzustellen – in letzter Konsequenz einzustellen ist.

Im laufenden Verfahren musste sich der Geheimdienst zum ersten Mal detailliert zur Funktionsweise der Kabelaufklärung äussern. Allerdings wurden weite Teile der Antworten nicht parteiöffentlich eingereicht, das heisst, sie sollen geheim gehalten werden. Die Antworten müssen für die Beschwerdeführer:innen im Verfahren jedoch nachvollziehbar sein und überprüft werden können, damit eine effektive Beschwerde überhaupt möglich ist. Mit der Geheimhaltung sabotiert der Geheimdienst das rechtliche Gehör. «Die Argumentation des Geheimdienstes, wonach die Informationen zur Praxis der Kabelaufklärung im Verfahren geheim gehalten werden müssten, weil diese ansonsten von der Digitalen Gesellschaft veröffentlicht werden, ist eine Unverfrorenheit. Nicht nur das Gericht, auch die Beschwerdeführer:innen und die Öffentlichkeit müssen sich ein umfassendes Bild der Überwachung machen können», sagt Erik Schönenberger, Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft und einer der Beschwerdeführenden.

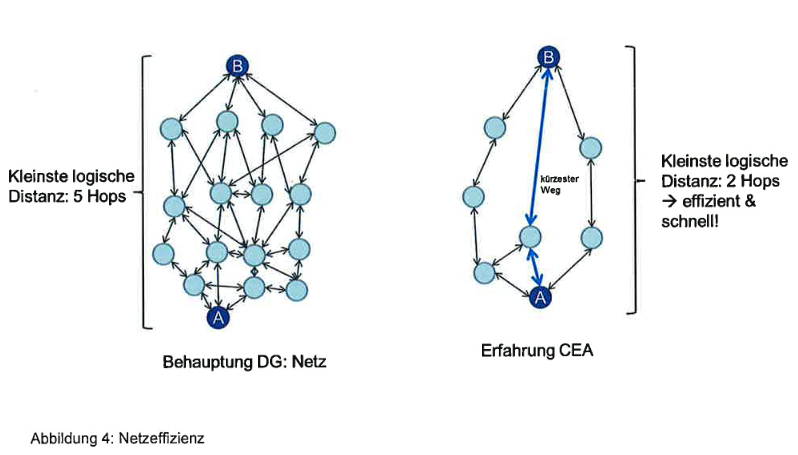

Von der anlasslosen und flächendeckenden Überwachung sind wir alle betroffen. Der militärische Dienst für Cyber und Elektromagnetische Aktionen (CEA) leitet ganze Glasfasern aus, die von der Schweiz in andere Länder führen, um sie im Auftrag des Geheimdienstes nach Stichworten zu durchsuchen. In der Stellungnahme vom 26. Juni 2024 konnte die Digitale Gesellschaft dem Geheimdienst zudem nachweisen, dass auch rein inländische Glasfasern von der Überwachung betroffen sind. Als Beispiel nennt der CEA selbst Peeringleitungen, die dem Datenaustausch zwischen zwei Internetanbietern dienen. Das Narrativ, wonach es sich bei der Kabelaufklärung um ein Mittel der Auslandsaufklärung handelt, hat sich damit spätestens in Luft aufgelöst.

Auch wenn bei der Durchsuchung im Rahmen der Kabelaufklärung kein Treffer erfolgte, werden die Daten im Anschluss nicht gelöscht, sondern vielmehr für rückwärtige Suchen («Retrosuchen») aufbewahrt. Diese Vorratsdatenspeicherung durch den Geheimdienst ermöglicht, die abgegriffenen Datenströme immer wieder zu durchsuchen. Um welche Datenmengen es sich handelt, welche Glasfasern und sonstigen Verbindungen («Kabel»), welche Telekom-Unternehmen betroffen sind und wie allfällige Filter funktionieren, liegt allerdings weiterhin völlig im Dunkeln.

«Um dem Anspruch auf rechtliches Gehör und auf effektive Beschwerde zu genügen, müssen alle Informationen offen gelegt werden. Wir fordern das Bundesverwaltungsgericht auf, die Praxis des Geheimdienstes genau zu untersuchen, sich ein unabhängiges Bild zu machen und der Massenüberwachung ein Ende zu setzen», sagt Erik Schönenberger von der Digitalen Gesellschaft.

Das Verfahren ist Teil der strategischen Klagen der Digitalen Gesellschaft im Kampf um die Freiheitsrechte in einer digitalen Welt. Am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg ist bereits eine Beschwerde der Digitalen Gesellschaft gegen die Massenüberwachung mittels Vorratsdatenspeicherung gemäss Strafprozessordnung hängig. Auch auf diese umstrittenen Daten, die eigentlich für Strafverfahren gedacht wären, kann der Geheimdienst zugreifen.

Beschwerdeführer:innen der Digitale Gesellschaft sind Serena Tinari (Recherche-Journalistin), Noëmi Landolt (Journalistin und Buchautorin «Mission Mittelmeer»), Marcel Bosonnet (Rechtsanwalt von Edward Snowden), Andre Meister (netzpolitik.org) sowie Norbert Bollow und Erik Schönenberger (jeweils Digitale Gesellschaft).

Weiterführende Informationen:

- Stellungnahme CEA vom 19.01.2024

- Stellungnahme CEA vom 08.03.2024

- Stellungnahme NDB vom 12.04.2024

- Stellungnahme Digitale Gesellschaft vom 26.06.2024

- Dossier zur Kabelaufklärung